NUTIONでは、組織内メンバーの交流や個々の知識向上・スキルアップを目的にさまざまな社内勉強会が行われています。そのうちのいくつかは「オープン社内カレンダー」を通して共有され、組織に所属するメンバーであれば誰でも参加できるようになっています。 今回は、デザイナーのスキル向上を目的とした「ナレッジシェア会」、24卒入社の新卒メンバーが企画・運営する「新卒勉強会」、本好きのメンバーが集まり開催されている「読書部ランチ会」の3つの勉強会についてご紹介します。

-

山本 悠 さん

クライアントプロダクト本部 クライアントサービスデザイン部 リードデザイナー

2023年にパーソルキャリアへ入社。現在はUI/UXデザイナーとして、主に法人向けの新規サービス開発を担当。

-

荒巻 里奈 さん

新規サービス開発本部 デザイン&エンジニアリング支援部 UXリサーチャー

総合大学でアートやビジュアルデザインを学んだ後、2024年4月にパーソルキャリアへUXリサーチャーとして新卒入社。現在は、新規サービスを企画するプロジェクトやユーザーリサーチ環境を整備するプロジェクトに携わっている。

-

櫻井 乃梨子 さん

※櫻井は退職していますが、本人の同意を得て、掲載を継続しています。

2021年パーソルキャリア入社。メーカー知財にて知的資産を活かした事業開発に携わる中で、デザイン思考に触れる。3度の育休、海外駐在などでキャリアが途切れながらもデザインベンチャーにてUXデザイナーへキャリアチェンジしフリーランスなどを経て現職。家族や子育てなどのライフイベントにあっても、暮らすとはたらくのバランスを自分らしく実現できるサービス創出を目指す。

デザイナーの交流とスキル向上をはかる「ナレッジシェア会」

山本:

隔週の木曜日1時間枠で開催している勉強会で、その名の通り、スピーカー担当が持つ知見やスキルを参加メンバーに共有してもらい、学びや相互理解を深める場です。テーマは会の目的に沿うものであれば自由に決めていただいており、これまでだと「デザインと開発をつなぐOOUI/OOUX理解」「デザイナーの生成AI活用術」などの専門的スキルや技術トレンドから「HR業界の最新動向」まで、結構幅広いテーマで開催しています。 部のメンバーは参加必須ですが、今年度は他組織や他職能の方も参加してくれる回が増えてきました。

「ナレッジシェア会」のゴールや目的はなんでしょうか?

山本:

一つはメンバーがそれぞれ得たナレッジをほかのメンバーに積極的に共有し、メンバー間で高め合える機会を設けること。現在、クライアントサービスデザイン部では、メンバーのスキルを高め、組織全体のレベルアップを目標に掲げています。一方、それを個々の努力だけに任せるのでなく、組織としてしっかりとスキルアップを仕組み化することも必要だと考えていて、その一環としてこの取り組みが行われています。

もう一つは、他プロジェクト・他組織・他職能への理解を深めること。

現在デザイナーは各担当事業へのコミットに大半の業務時間を割いています。

それ自体は自分ゴトとして事業に向き合えているのでポジティブに捉えてはいるものの、デザイナー間での交流の機会が少なく、隣のチームですら何をやっているか見えづらい状況も生まれていました。皆さんが緩やかな横の繋がりを持ち続けられるよう、このナレッジシェア会で補えたらと考えました。

大きな課題があったというよりは、よりよい組織にするためのポジティブな理由だったんですね。

山本:

はい、パーソルキャリアのデザイナーは多様なキャリアを持って入社してくる人が多いので、それぞれが持つスキルを把握し、活かし合えるようにしていきたいという思いがありました。

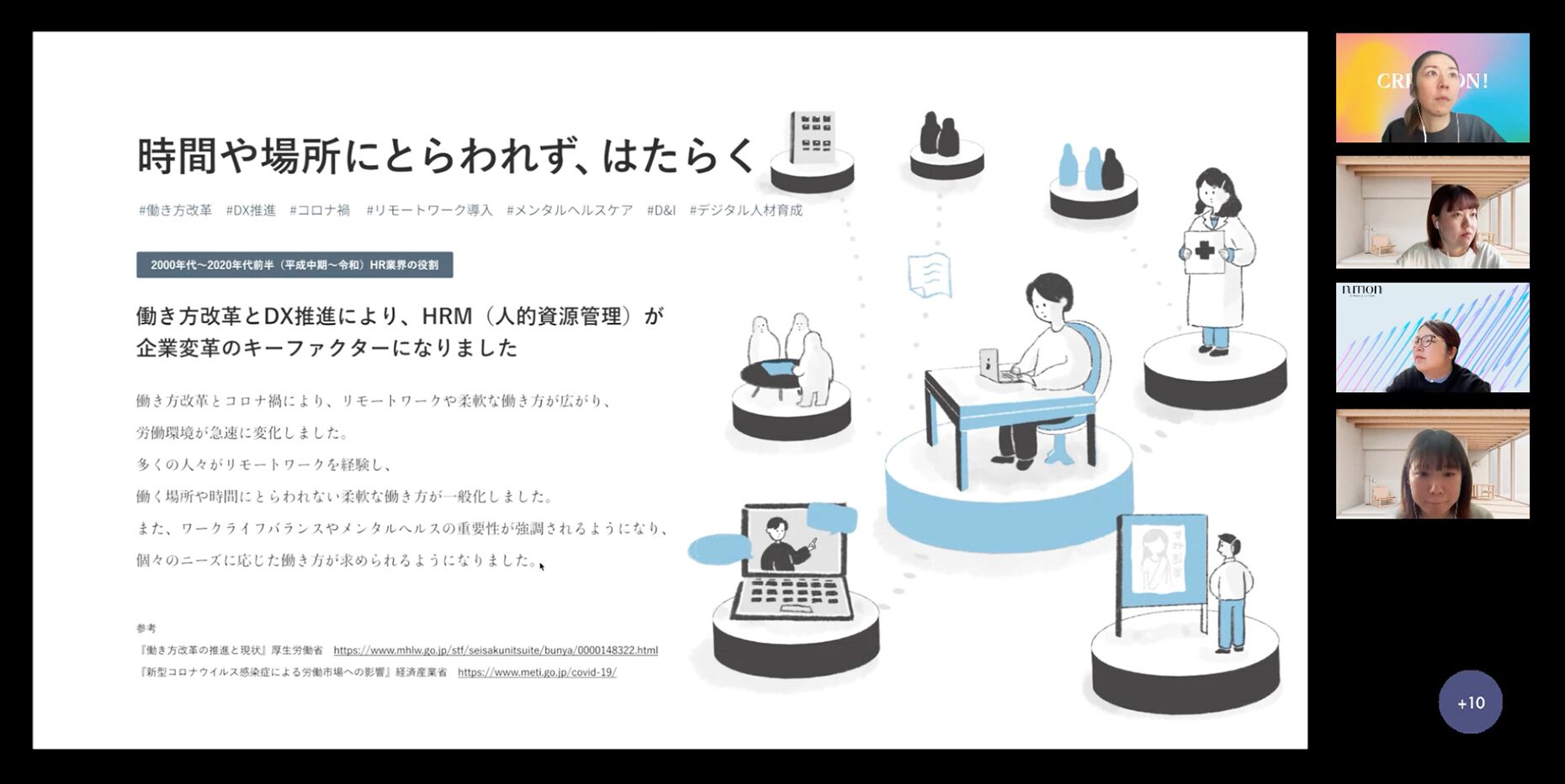

ナレッジシェア会でメンバーが自分の所属するプロジェクトについて発表している様子

「ナレッジシェア会」を開催する上で、工夫していることはありますか?

山本:

社内の誰でも気軽に参加してもらえるように、開催時は積極的に告知を行い、リアルタイムで参加できなかった方のためにアーカイブ共有するなど、組織を超えて学びの輪を広げられるよう運営形式の最適化を模索し続けています。

また、前年度までは役職関係なく全員がスピーカーをやっていたのですが、 個々のスキルレベルが異なる中で参加満足度を保つコンテンツの提供が難しいなと思いまして。そこで今年度からは、メンバークラス向けに専門性スキルを習得する場は別途設けつつ、ナレッジシェア会のスピーカーはリードクラスのメンバーに絞ることにしたんです。あとは、新たにゲストスピーカー枠も設けましたね。

ゲストスピーカーとは?

山本:

毎月2回隔週でナレッジシェア会を行っているうち、1回は組織内のリードクラスデザイナーが担当し、もう1回は他組織や他職能からゲストを招き、スピーカーとして話してもらうことにしました。

目的は、普段所属チーム以外でどんな取り組みをしているか見えないことが多いので、相互理解を深め、業務の質を上げていけたらという考えからでした。ゲストにはパーソルキャリアのビジネス職やデザイン職それぞれの重役の方々も来てくれたんですよ。

重役クラスまで!豪華ですね。

山本:

そうなんです。勉強会運営メンバーで「この人の話を聞いてみたい」「このテーマの話を聞いてみたい」といったアイディアを出しあって、その方々にダメ元でお願いをしてみたところ快く引き受けてくださって。外部でセミナーを開きたいくらい豪華な顔ぶれで、得難い学びを得られていますね。

ナレッジシェア会に招いたゲストスピーカーが発表している様子

「ナレッジシェア会」へ参加する方々の反応はいかがですか?

山本:

毎回開催後に参加者へアンケートを取っているのですが、満足度は8点満点中、平均7.5点となっていて、貴重な稼働時間を割いて参加いただく中で有益な学びの時間と感じてもらえているようで運営側としてホッとしています。発表者に向けてのコメントでも「学びになった」「普段の業務に活かせそう」といった声をいただけています。ゲストのパワーが非常に大きくて、助けられているなと感じますね(笑)

今後、社内勉強会でチャレンジしたいことはありますか?

山本:

もっとNUTION全体で交流を深めてスキルシェアをする機会も作れたらいいなと思います。社内で、まだまだデザイナーが担える役割を浸透できていないと感じる場面も多いので、協業できる余地を広げていくという意味でも、デザイナーはどんなことができるのかをもっと広く知ってもらえるよう相互理解を深めていきたいです。

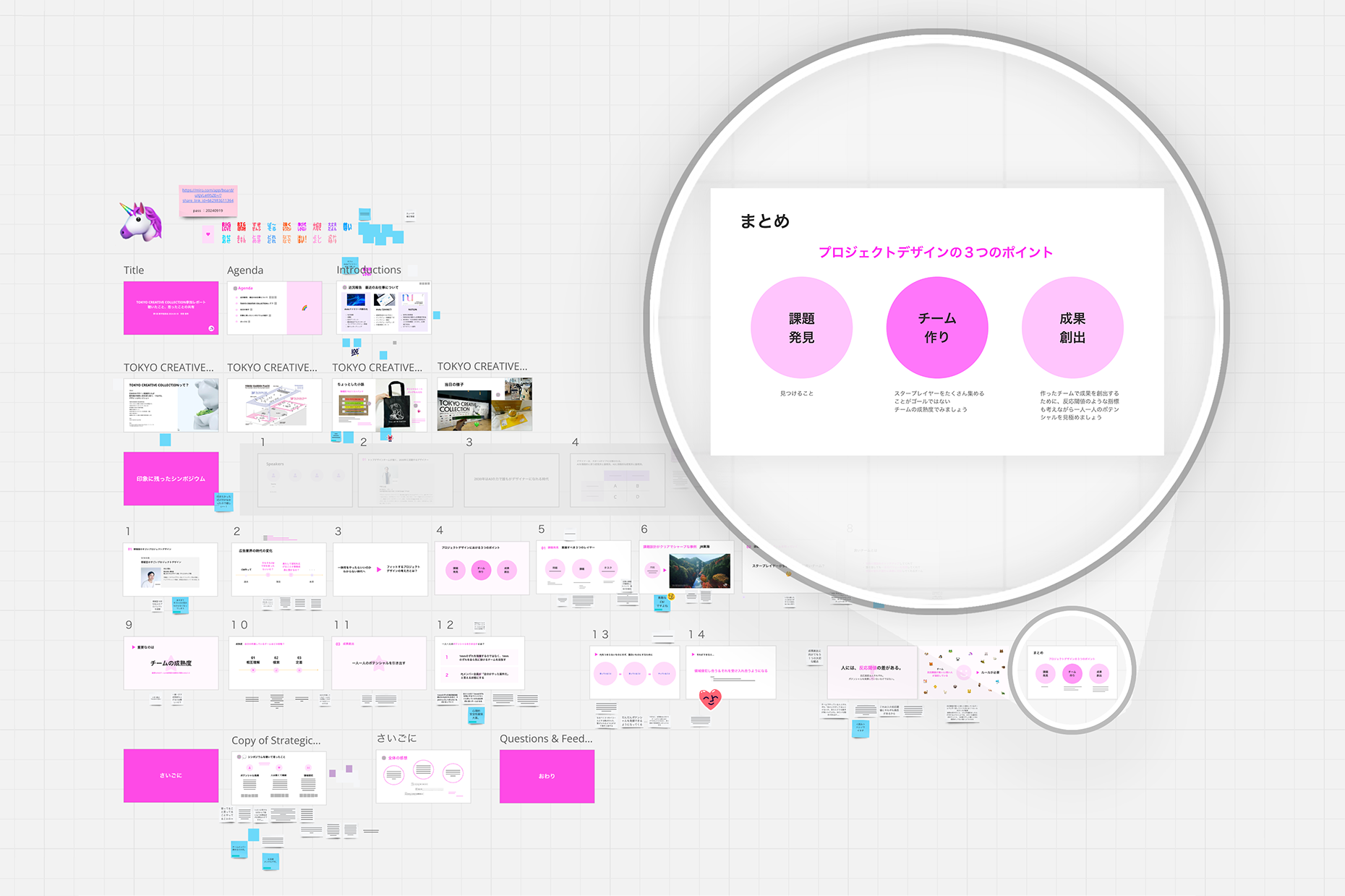

インプット&アウトプットの習慣化を目的とした「新卒勉強会」

続いて、新卒メンバーによる勉強会について、リードする荒巻さんにお聞きします。「新卒勉強会」はどんな勉強会でしょうか?

荒巻:

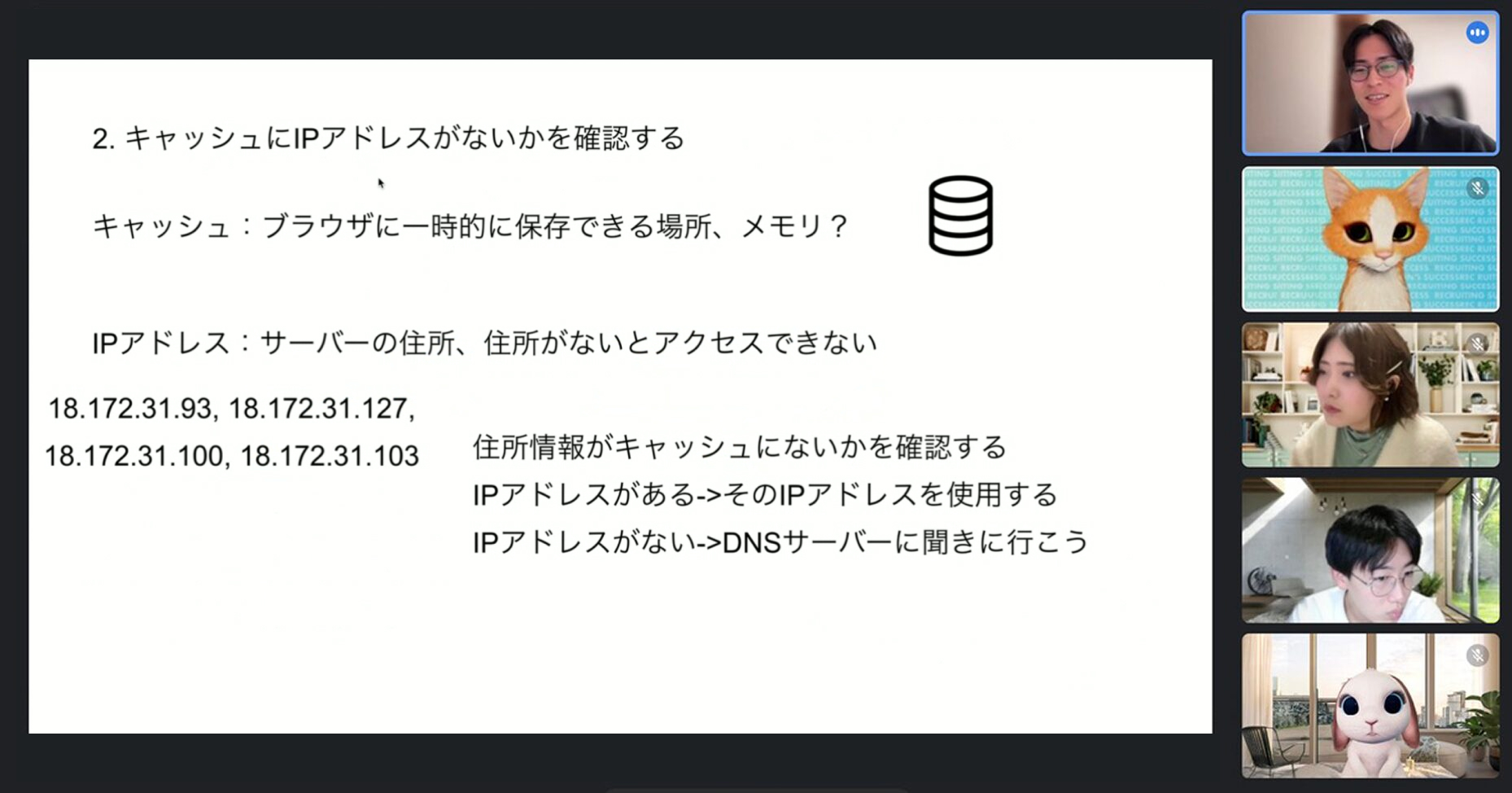

24卒入社の同期で行っている勉強会で、内容は、それぞれが決めたテーマについて20分で発表、そのあと感想を言い合うというものです。テーマは基本的に自由ですが、新卒ならではの内容やそれぞれの職能に近いテーマを選んで発表してもらっていますね。たとえば、「社会人基礎スキル」だったり、「マーケティング戦略」だったり。

隔週で1時間ほどの時間で開催しており、毎回2〜3名が発表しています。同期が7名いて、一人ずつ順番に発表者が替わっていくイメージです。

発表の形式は決まっていますか?

荒巻:

いえ、特に決まっておらず、プレゼンテーションツールも各々が使いやすいもので発表しています。私はmiroを使うことが多いのですが、ほかのメンバーの発表を通して「Canvaだとこういう見え方をするんだ」といった、普段自分が使わないツールでの発表や資料の作り方を見られるので、とてもいいインプットになっています。

最近だと、生成AIを使い発表資料の中の図を作ったメンバーもいましたね。勉強会中のチャットでは、「さっきのスライド、何のサービスを使ったの?」といったやりとりで盛り上がっています。

新卒勉強会にて、発表をしている様子

「新卒勉強会」では、どのようなことを目指していますか?

荒巻:

インプットとアウトプットの習慣を作ることです。同期がどんな勉強をしているかを知ること、そして自身の業務や専門領域の知識を、他部署の人にも分かりやすく伝えるということですね。勉強会は2021年度から行われているもので、今年度は私ともう一人でリードを任されています。同期と業務時間内でコミュニケーションが取れる数少ない場でもあるので、とにかく楽しい時間にしたいと考えていて、盛り上がるようにすることも心がけています。

実際、勉強会の雰囲気はいかがですか?

荒巻:

勉強会はGoogle Meetというオンライン会議ツールで行っているのですが、スタンプなどを使ってリアクションできる機能があるので、勉強会中は「ハートマーク」や「グッドマーク」がよく飛び交っていますよ。

入社直後の新卒研修でもリアクションし合うことが当たり前になっていたからか、勉強会も同じように賑やかな雰囲気で行われていますね。

荒巻さん自身が発表者をやるとき大切にしていることは?

荒巻:

同期7名の中でUXリサーチャーは私だけなので、自分だからこそ提供できることは何かというのは強く意識していますね。職能が違う同期から普段の業務とは異なる専門分野の話を聞くことで、自分が勉強していない領域を学ぶきっかけになると同時に、私自身がUXリサーチャーという役割について見つめ直すきっかけにもなっています。

あとは発表する相手の立場に立って資料作りをするということ。話し方や説明内容など、異なる職能の人にとって理解しやすいか、新しい視点からの学びが得られるかを大切にしていますね。

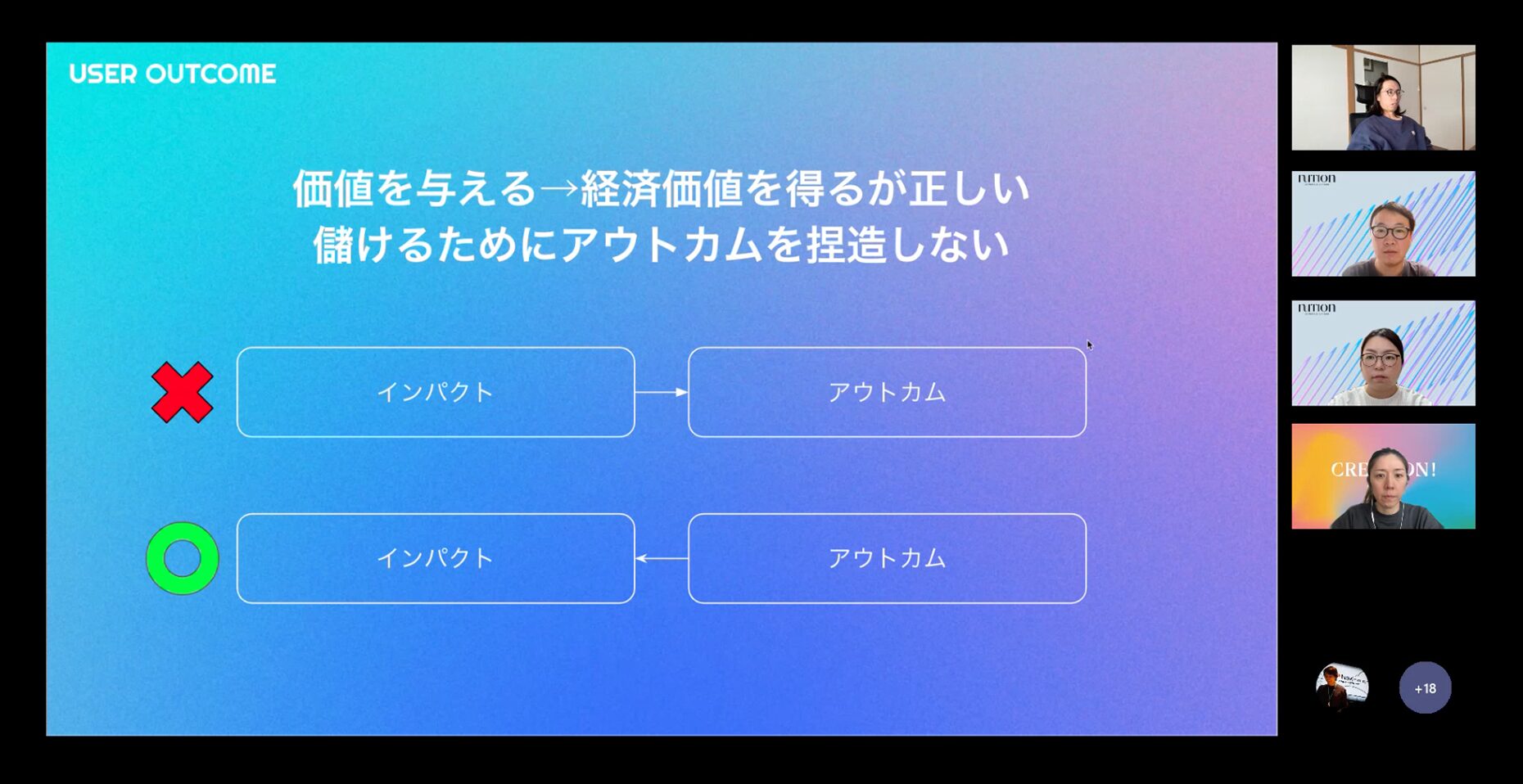

新卒勉強会のために作成した発表資料

参加者の反応や勉強会を通しての変化、また勉強会の目的は達成できていると感じますか?

荒巻:

交流を深めることや、インプットとアウトプットも継続して行うことができています。

また、お互いの考えや感想を共有し合うことを楽しめていて、異なる専門分野への理解が深まっている様子も見られ、目的は達成できていると感じます。

“他者に説明する”機会があるからこそ一人で黙々と勉強しているよりもインプットに身が入りますし、モチベーション高く取り組めています。

今後、社内勉強会でチャレンジしたいことを教えてください。

荒巻:

知識を増やすということだけでも十分意味がありますが、学んだ内容をパーソルキャリアの業務にも活かすことができたらいいなと考えています。2025年3月でこの勉強会はいったん終了になるのですが、それ以降も何らかの形でさらに発展させられたらと思っています。

本との出会いを楽しむ「読書部ランチ会」

最後は、「読書部ランチ会」をリードする櫻井さんにお聞きします。どんな活動を行っているのでしょうか?

櫻井:

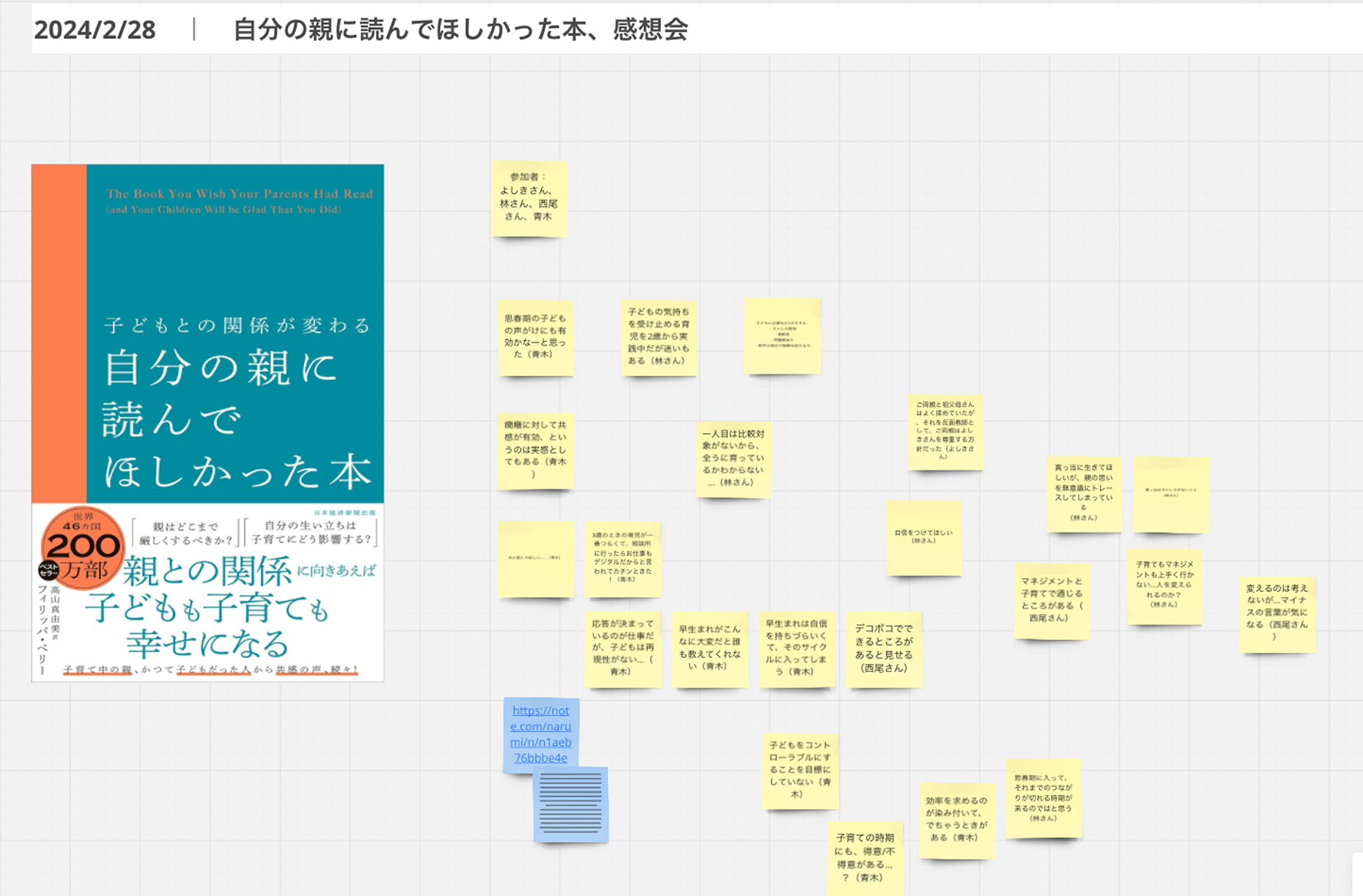

ランチの時間を30分ほど使い、読んだ本の感想をシェアする会です。読んで良かった本や気になる本を紹介したり、テーマ本を決め、それぞれ読んだ感想を発表する回もあります。この会は隔週で行っているのですが、「感想をシェアし合う会」と「テーマ本を決める選書会」を交互に行う形で開催しています。本のジャンルは全く絞っておらず、小説から学術的なものまでさまざまです。

勉強会での目的はなんでしょうか?

櫻井:

1年半ほど前、私が所属する部内のメンバー同士で、「おすすめの本が知りたい」「感想をお互いにシェアしたい」という話で盛り上がったところから始まりました。 まずは「本を楽しむこと」を目的としていて、それ以外に明確なゴールは設定していません。ただ、普段業務で関わる領域や分野とは少し違った角度で知識や視点を深め、共有し合う場にしたいなとは考えていますね。

読書ランチ会で今まで扱われた書籍が並んでいる様子

「読書部ランチ会」を開催する上で、大切にしていることはありますか?

櫻井:

日々業務に追われていると、関わっている業務に直結する知識や情報ばかりインプットしてしまいがちです。でもこういった場があることでいろいろな知識に触れることができ、インプットの偏りを整えてくれるいい機会になるので、業務外の活動として続けてきました。始めた当初は、1時間ほどの時間を使いファシリテーターが議題を決めてかっちり進行していたのですが、それだと業務が忙しくなる中、やはり負担になってしまうところがあって。あくまで楽しく、そして何より続けることが大切なので、自分たちが無理なくやれるように形を変えてきました。

読書部ランチ会を続けていてよかったこと、また変化などを感じることはありますか?

櫻井:

まずは、本を読む機会が継続できているところですね。ほかのメンバーがとても本好きでさまざまなジャンルを読んでいるんです。自分では選ばないような知らない本にも出会えるので、面白いと感じます。あとは回を重ねるにつれ、「この話って、前に読んだあの本に通じているよね」といった、これまで読んだ本の知識が蓄積されているからこその会話も生まれています。

読書ランチ会にて、議題に上がった本についての感想をシェアする様子

今後どんな風にブラッシュアップしていきたいですか?

櫻井:

現在は3名ほどのメンバーが常連となってとても楽しく取り組めているのですが、より多くの人を巻き込んだ形もやってみたいなと考えています。組織内のメンバーにとって参加するメリットがわかりやすく、興味がもてるように募集告知を行うなど、検討の余地がありそうですよね。

あとは、サービスデザイナーや組織内だけのインプットだとどうしても視野が狭くなってしまうと日々感じていて。たとえば会社を超えた同じ業界の方々と、合同で読書会を行ってみるなども面白そうですよね。インプットができるだけでなく、NUTIONにとっての新たな繋がりを持つことができたらいいなと思います。

今回は3つの勉強会を紹介しましたが、NUTIONではほかにも、スキルアップ・コミュニケーション向上を目的としたさまざまな会が催されています。

気になる方は、ぜひこちらもご覧ください。

インタビューメンバー:(左上)山本、(右上)櫻井、(中下)荒巻

※ 所属・肩書および仕事内容は、取材当時のものです。

執筆:星野 正太(White note Inc)

(NUTIONで一緒にデザインしませんか?)

未知の領域へ越境し、成長し続けていきたい人。「はたらく」へのデザインを通じ、より社会へ貢献できる仕事がしたい人。NUTIONは、そんな価値観を共有できる仲間を探しています。

はじめに、「ナレッジシェア会」について山本さんにお聞きします。これはどんな勉強会なのでしょうか?